Moderne Geschichte des Coachings

Das moderne Coaching entstand in den 1970er und 1980er Jahren, als immer mehr Manager und Führungskräfte nach Methoden suchten, um ihre Leistung zu verbessern. Seitdem hat sich das Coaching zu einer breiten Disziplin entwickelt, die nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im persönlichen und zwischenmenschlichen Bereich eingesetzt wird.

Anlässe für ein Coaching

Coaching wird in verschiedenen Lebensbereichen eingesetzt, sei es beruflich oder privat. Typische Anlässe für ein Coaching können berufliche Veränderungen, Karriereentwicklung, Konflikt-Management, Stressbewältigung, Persönlichkeitsentwicklung oder die Bewältigung von Lebensübergängen sein.

"Ein Coach ist jemand, der dir sagt, was du nicht hören willst, dich dazu bringt, zu tun, was du nicht tun willst, damit du werden kannst, was du schon immer sein wolltest."

Abgrenzung zwischen Coaching und Psychotherapie

Während Coaching sich auf die Gegenwart und die Zukunft konzentriert, um konkrete Ziele zu erreichen und Potenziale zu entfalten, ist Psychotherapie eher auf die Aufarbeitung von Problemen der Vergangenheit und psychischer Gesundheit ausgerichtet.

Coaching ist nicht auf die Behandlung von psychischen Störungen oder Blockaden fokussiert, sondern unterstützt Menschen dabei, ihre Fähigkeiten zu stärken, ihre Ressourcen zu aktivieren und ihre Ziele zu erreichen.

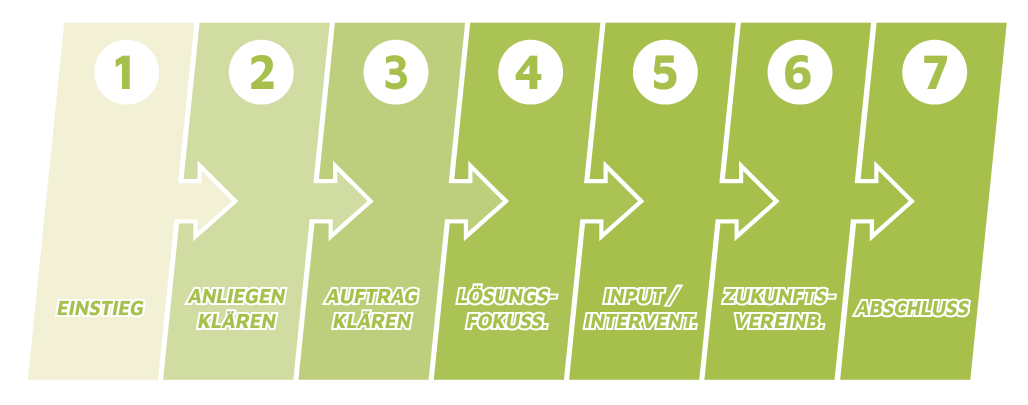

Die sieben Phasen des Coachings

Jedes Coaching ist anders. Daher trifft dieses Modell vermutlich auf mehr Fälle nicht zu, als es zutrifft. In der Summer aller Coachings, lassen sich aber sich wiederholende Strukturen erkennen.

Manchmal werden die Coaching-Phasen als Kreis abgebildet. Das ist irreführende, da sich aus dem Abschluss des einen Coachings nicht logischerweise der Beginn eines folgenden Coachings ergibt.

- Einstieg: Hier wird eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Coach und Klient aufgebaut.

- Anliegen klären: Der Klient identifiziert seine Anliegen, Herausforderungen und Ziele.

- Auftrag klären (s. Auftragsklärung): Der Coaching-Prozess wird festgelegt, Ziele werden präzisiert und Schwerpunkte gesetzt.

- Lösung fokussieren: Der Fokus verschiebt sich hier zur Entwicklung von Strategien und Lösungsansätzen.

- Intervention: Der Coach unterstützt den Klienten bei der Umsetzung neuer Verhaltensweisen und Methoden.

- Zukunftsvereinbarung: Es werden konkrete Schritte für die Zukunft und deren Umsetzung vereinbart.

- Abschluss: Der Coaching-Prozess wird reflektiert und abgeschlossen.

NLP-Kommunikation als gute Grundlage für Coaching-Skills

NLP (Neurolinguistisches Programmieren) ist eine effektive Methode, die Kommunikation, Verhalten und Denkmuster untersucht. Es bietet eine wertvolle Grundlage für Coaching-Skills, da es Werkzeuge und Techniken zur Verbesserung der Kommunikation, zur Veränderung von Denkmustern und zur Förderung von Veränderungen im Verhalten bereitstellt. NLP ermöglicht es Coaches, sich besser auf die Bedürfnisse ihrer Klienten einzustellen, effektive Gesprächstechniken anzuwenden und positive Veränderungen zu fördern.

Insgesamt bietet Coaching eine wertvolle Unterstützung für Menschen, um ihre persönliche und berufliche Entwicklung voranzutreiben. Durch den Einsatz professioneller Coaching-Methoden und -Techniken können individuelle Ziele klarer definiert, Herausforderungen bewältigt und das volle Potenzial entfaltet werden. NLP fungiert dabei als effektives Werkzeugset für Coaches, um Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern und Veränderungen positiv zu beeinflussen.

NLP ist keine unmittelbare Coaching-Technik. NLP Anwender sind auch nicht unmittelbar Coaches. NLP ist eine Sammlung von Kommunikations- und Veränderungswerkzeugen. In den Händen von schlauen, aufgeschlossenen und verantwortungsbewussten Menschen kann das NLP-Wissen eine solide Grundlage für das Arbeiten als Coach sein. Erfahrung, Selbstreflektion, Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft die Bedürfnisse der Klienten in den Mittelpunkt seines Handelns zu stellen sind mindestes eben so wichtig.

In den aufeinander aufbauenden Ausbildungen zum NLP-Practitioner und NLP-Master werden diese Skills vermittelt. Weiterführende Coaching-Ausbildungen runden die Kompetenzen ab.

Abgrenzung von Coaching zur Psychotherapie

Coaching und Psychotherapie unterscheiden sich grundlegend in Zielsetzung, Herangehensweise und Zielgruppe. Coaching richtet sich an psychisch gesunde Menschen, die bestimmte Lebens- oder Berufsthemen klären, Ziele erreichen oder persönliche Potenziale entfalten möchten. Es ist zukunfts- und lösungsorientiert und arbeitet mit ressourcenaktivierenden Methoden.

Psychotherapie hingegen behandelt psychische Erkrankungen mit Krankheitswert wie Depressionen, Angststörungen oder Traumafolgestörungen. Sie hat das Ziel, seelisches Leid zu lindern, Symptome zu reduzieren und eine tiefere Heilung zu ermöglichen. Psychotherapeut:innen sind dafür speziell ausgebildet und staatlich approbiert.

Drei Warnzeichen für eine mögliche Grenzüberschreitung

- Anhaltendes seelisches Leiden: Wenn der Klient über längere Zeit von starker innerer Not, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen oder anderen belastenden Symptomen berichtet, die seine Lebensführung einschränken, deutet dies auf eine mögliche psychische Erkrankung hin.

- Vergangenheit im Mittelpunkt: Während Coaching meist zukunftsgerichtet ist, zeigt sich eine Überschreitung der Grenze, wenn sich Gespräche zunehmend um traumatische oder stark belastende Kindheitserfahrungen drehen und der Klient darin emotional „festhängt“.

- Verantwortungsverschiebung: Wenn der Klient das Gefühl hat, der Coach müsse ihn „heilen“, oder der Coach in eine therapeutische Rolle rutscht, ist Vorsicht geboten. Coaching bleibt immer in der Eigenverantwortung des Klienten – therapeutische Interventionen gehören in professionelle Hände.

Wozu ist das gut?

Das Wissen um den strukturierten Ablauf einen Coachings und seinen Hintergrund gibt Anfängern eine Struktur, an der Sie ihre Arbeit orrientieren können. Erfahrenen Anwendern dient das Modell als Erinnerung und als Orientierung für bewusste und kontrollierte Abweichungen.